范晓楠

20世纪末以来,影像彻底颠覆了人类原有的生活模式和观看方式。作为战后的艺术家,在艺术创作中最为显著的变化就是对图像资源的利用。德国艺术家格哈德·里希特的作品,成为影像化绘画的典型。此外,基于使用图像进行创作的当代艺术家更是层出不穷。20世纪90年代以来,欧洲众多优秀的绘画作品在世界范围内走红,在“艺术终结”之后,新的绘画继续被创作出来,欧洲艺术家的灵感源于何处?

欧洲艺术家在利用图像创作的过程中,不断将图像进行剪切、篡改、移植等,他们将个体对图像的态度融入作品中,甚至是借用图像的形式表达与图像本身决然不同的观念。这些脱离图像外的思考,成为他们不断修改图像的动力,那么他们借用图像思考什么又在表达什么?当代艺术强调“观念”,何为“观念”?当代艺术家采用各种媒介表达思想:影像、照片、装置、行为、文本等。那么,“观念”在当代绘画中是如何呈现的?当代绘画需要观念吗?在后现代艺术之后,当代欧洲绘画又出现了哪些新趋势?基于上述问题,笔者展开了研究。

本文以20世纪90年代以来的欧洲艺术家的作品为研究对象。他们大多出生在20世纪60年代后,成长于“景观社会”中,影像使他们的生活与视觉经验发生了翻天覆地的改变。与以往艺术家相比,他们使用图像的方法和目的有所转变,艺术作品也呈现了新的特质,他们试图摆脱图像对人类的操控,并尝试运用绘画自身语言进行言说,创作出图像时代“另类”的图像。笔者通过比对他们的作品与原初参照图像的关联入手,力图挖掘他们使用图像的深层动因。这些作品展现他们在当下生活中感受到的真实生命体验,呈现了一个身处图像世界的生命体对“景观”的反思与批判。

一、身体与图像

身体到底是一种生物有机体还是文化的产物?诚然诸多身体特征本质上是物质性的:人的老化、残障和疾病等,这些都是实实在在的身体状态。除此之外,身体的其他方面还受到社会和文化因素的影响。当代欧洲艺术家将人类身体呈现为一种物质的、有形的实体,由肌肉和体液构成的组织。同时他们还考察身体如何像身份那样以诸多方式成为文化的产物。艺术家运用各种异乎寻常的方式处理身体,将身体分裂、复制、截肢或展示身体内部的器官,并用毛发、血、细胞来代替身体。此外,他们还常描绘日常生活中的衣物、床、家具陈设等物品,由于这些物品与身体亲密接触而成为身体的隐喻,通过对这些物品的刻画,唤起观众对身体的联想。

在当代消费社会中,人体文化成为电视、电影、广告中不断标榜和流行的素材。这种由媒体塑造的共识性文化理想,支配着身体的艺术表征,无论不同文化对人体的审美范式是什么,人们目之所及之处,无不是备受青睐的人体图像,以致于人们开始相信,这种体型普遍存在且自然而然地高高在上。而其他类型的身体则是不那么重要的瑕疵品。回顾历史,我们会发现,这种人体美的典范很容易被摧毁。

当代欧洲艺术家用形形色色的身体,揭示由消费文化确立的狭义的人体美的标准。这些大小不等,身材各异的形体才是真实的身体。他们坚信要充分理解人类的状况,就必须从完全自然原始的肉体中认识身体。特别是那些提醒我们终将一死、饱受磨难、伤痕累累的各种身体状态,迫使人们重新专注自身物质的有形性,并警醒地意识到肉体在这个纷繁多变的尘世中的脆弱存在,从而重新审视自我身体与原始的关系。与色情化的图像相对照的是,艺术家们公开对抗女体文化和古典意象中那些恒古不变的完美无缺的人体,将暴力的“性”表现为痛苦的经验,他们通过揭示图像中的伪文化景观,呈现人类在消费文化中生理和心理的创伤。他们通过强调身体的物质性和触觉性彻底颠覆了艺术传统的表现题材。此刻,图像近乎失效。

众多欧洲艺术家关注疾病与死亡的主题,他们力图通过身体对抗景观社会中的异质图像。他们极力表达栖居在一个终有一死、不断形变、脆弱得不堪一击的身体的切身感受。“你的身体是战场”成为当代艺术中表达身体的宣言,它从更广阔的意义上概括了一个观念,即身体。当代艺术对身体和身体部位的诋毁是一种显而易见的反古典策略。

比利时的艺术家吕克·图伊曼斯(Luc Tuymans,1958-)在1992年的系列作品《诊断视图》中,将疾病的隐喻集中呈现,这一系列作品共十幅,其参照的图片资料来源是医疗诊断手册中的诊断照片。这些作品的前半部分主要描绘的是患者头部的特写;后半部分描绘的是身体病变的局部,最后逐渐转向了抽象的呈现。这些作品刻画的都是在医学照明灯下的强烈视觉效果,面对身体的病症,使我们不由得反问自己:“我是否也患有疾病?”。《诊断视图》的画面具有很强的冲击力,其力量源自图伊曼斯选择性地将医学照片当做绘画媒介加以再现,医学照片在拍摄时并没有顾及患者的心理状态,而图伊曼斯却洞察到了图像中潜在的隐喻,并将艺术家个人情感融入画面,使《诊断视图》中弥漫着令人不安的紧张。

图1 《诊断视图Ⅴ》参照的照片 图2 《诊断视图Ⅷ》参照的照片

|

|

|

|

图3 《诊断视图Ⅱ》 吕克·图伊曼斯 1992年 | 图4 《诊断视图Ⅴ》吕克·图伊曼斯1992 年 | 图5 《诊断视图Ⅶ》吕克·图伊曼斯1992年 | 图6 《诊断视图Ⅷ》吕克·图伊曼斯1992年 |

《诊断试图II》(图3)中,作品参照的源图像是一个患有癌症的中年男子的头部照片,强烈地光照和头部后的深黑色投影,增强了画面的紧张感。患者的目光呈现出全神贯注的内部状态,这与冷漠而无知觉的外部特征形成强烈对照,破坏了任何疾病的直接呈现。图伊曼斯运用水平的笔触,回避了形成肉体和解剖的真实形体,增强了画面中麻木与冷漠的情感。《诊断视图V》(图4)医用照明灯的光依然刺眼,女青年的脸部苍白而无血色,图伊曼斯同样采用了极度压制的横向笔触,整幅画面都是冰冷惨淡的色调,唯独联通眼睛、耳朵和嘴唇的流体通道运用了似有体温的粉红色。

《诊断视图VII》(图5)是患有乳腺癌的病变照片,巨大的乳房充溢于整幅画面,溃烂的部位从内部向外扩散,近乎肉色的灰暗色调使观者很难区分乳房与其背景的关联,似乎它仍生长在身体之上,也好像已经被切割并脱离身体。囊肿的状态与下垂的表征,使画面充满不安的情绪和内在的张力。《诊断视图VIII》(图6)这幅作品参照的是身体腿部长满湿疹的照片,横向的笔触仍然是表现症状皮肤的手段,感染的皮肤与健康的皮肤之间模糊难辨,观者无法辨别具体的感染部位,灰紫色的调子由内而外与肢体诡异的外轮廓曲线并置,诊断的结果似乎已不再是湿疹那么简单。

在图伊曼斯的上述绘画中,我们看到很多幅作品都关涉癌症疾病,为何要将癌症的指涉引入作品?我们可以从癌症的病理及隐喻意义上加以考察。癌症是一种内在的野蛮状态,是一种未发泄出来的能量不断积聚导致的疾病。在这个创造性好似无所限制的时代,人们担心自己缺乏足够的能量。在这个因经济发展而导致破坏性的过度生产,以及官僚体制日益强化对个体的控制的时代,既存在着一种对巨大能量的恐惧,又存在着一种能量受抑制,不允许被发泄的焦虑。作为隐喻,癌症与死亡紧密相连。图伊曼斯抓住了癌症的隐喻特征,运用暗哑的色调和局部的特写,表达艺术家对人类身体及现代社会现实境遇的深切关怀。

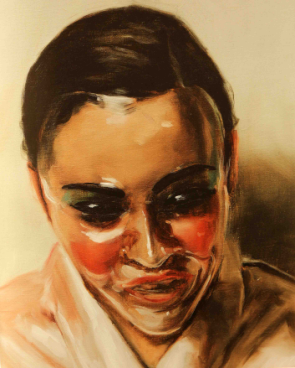

在艺术家马琳·杜马斯(Marlene Dumas,1953-)作品中同样涌现了大量描绘身体与疾病的作品,作为出生于南非的白人,在她个人的成长经历中对种族、身份、女性主义等后现代以来的议题有着深切的体悟,使其作品中关涉身体的绘画暗含诸多隐喻的特征,在《白化病》(图7)、《白化病》(图8)、《画家》(图9)等作品中,杜马斯选取了很多新闻和日常的图片,这些图像激发了艺术家创作的灵感,依托于患病的身体的表征,杜马斯巧妙地运用绘画语言形成强烈的视觉对比,呈现了艺术家对于各种社会问题的关注与表达。

|

|

|

图7 《白化病》马琳·杜马斯1985年 | 图8 白化病参考的明信片 | 图9 《白化病》马琳·杜马斯1986年 |

《白化病》(图7)作品参照的原图像是一张明信片,上面印有一个患有白化病的老人面部病变演化过程的照片,作为女性艺术家,杜曼斯对于线条和色彩具有格外的敏感度,她通过对人物面部主观的处理方式,将患病老人的内心世界通过绘画的视觉载体淋漓尽致地呈现。一年后,同样是《白化病》(图9)的主题,杜马斯又选取了一个黑人的形象,黑人得了白化病,具有荒诞的嘲讽意味,种族歧视,使得在人们心目中潜意识地将白种人列为具有优良血统的种族,相比之下,黑人就是劣等民族,黑人向往“白化”的过程,并非是出于自身的意愿,而是整个社会将这种不平等的体制根深蒂固地强制性地附加在黑人群体的身上,面对这种矛盾和冲突,杜马斯通过疾病隐喻的绘画,指涉的正是整个社会患有的疾病。

|

|

图10《画家》马琳·杜马斯1994年 | 图11《画家》作品原始照片 |

《画家》(图10)这幅作品具有原始经验的寓言性,一个触目惊心的小孩裸体站像,右手沾满红色,左手是深蓝色和红色的混合。她的肚子上涂抹着冰冷的浅蓝色,一条深蓝色的线从肚脐连向耻骨。沾满颜色的双手似乎得了传染性疾病,双手已经溃烂,而浅蓝色的肚子和苍白的脸预示着病症的严重程度。这小女孩是杜马斯的女儿,细致入微的心理肖像的刻画展现了母亲与女儿的亲密联系。孩子的面部表情传递出一种陌生的冷漠,过大的颅骨和黄灰色污迹的头发。这些标记传递着复杂的信息:明明是一个小孩却好像老了,有些敌意又易受到伤害,画家运用稀薄的颜料和未擦除的铅笔线条,使画面传递出一种轻飘的感觉。通过作品参照的原始照片,我们能看到更多的信息,原照片是杜马斯的女儿在室外草地上玩耍的照片(图11),一个欢乐的棕色皮肤的女孩,颜料沾满孩子的身体。孩子身后是一个儿童游泳池,显然这是在一个炎热的夏天,孩子在室外玩耍手指画时短暂休息时的照片。而在杜马斯的作品中,却回避了这些人们熟悉的形象和环境。杜马斯将孩子脱离了原始的背景,同时置入了更多主观的情绪,将孩子放大到一个可怕的比例,孩子站立的姿势突然具有了挑衅性,她的眼中传递出无法理解的怒目而视。孩子的身份由此发生了改变,这是个孩子还是画家本人,可能两者都是又可能都不是。作品的题目是《The painter》既有画家之意又有识破诡计之意。题目隐含了作品中要传递的更多信息。

图伊曼斯与杜马斯等众多当代欧洲画家通过各种艺术语言不断呈现人类患病的身体,显然,他们关注的并非身体疾病本身,而是将疾病作为修辞手法加以使用。这些作品有别于拟像社会生产的图像,艺术家利用绘画呈现具有疾病表征的异质画面,以此对抗数码时代虚假庞大的图像景观,力图摆脱社会疾病对人类的操控。他们直面并深触疾病的根源,用绘画关怀身体,建构新的图像,呈现对人类社会现实处境的深刻反思。

二、被遮蔽的面孔

面孔是人们识别他者身份的主要途径,将面孔遮蔽实质是对身份的隐藏。在众多欧洲画家的作品中,主体人物的面孔常常被刮涂、模糊化、遮蔽甚至是诋毁。这些处理方式与美术史中塑造人物形象的手法格格不入,为何人物的面部失去了原有被精致刻画的地位?欧洲艺术家对面部特征各种遮蔽的处理手法,充分显示了他们对生命主体存在价值的反思。被遮蔽的面孔,使主体人物获得了更大范围的指涉空间,他可以涵盖一个群体的身份;可以指涉一个时代的命运;可以呈现艺术家对不同人群的多种态度;可以唤起观众对个体身份与群体关系的再思考。由此,被遮蔽的面孔具有了多重意义的内涵,这些即含混又清晰的指涉范畴,成为当代欧洲艺术家建构自我与群体身份的有效方式。

|

|

图12 《大衣》蒂姆·艾特尔2010年 | 图13 《无题(下沉)》蒂姆·艾特尔2009年 |

蒂姆·艾特尔(Tim Eitel,1971)是德国新莱比锡画派的代表艺术家,他的画面总是异常冷漠,在冰冷的水泥建筑空间中,人物似乎失去了温度。《大衣》(图12)、《无题(下沉)》(图13)人物蜷缩着身体,似乎非常疲惫,从服饰可以判断是底层的贫民百姓。他们的面孔被各种姿势和物品掩盖,真实的相貌已经失去了展示的价值,普通的劳动人民总是以集体的身份展现在历史中,他们不需要像伟人一样被铭记。再仔细观看画面,我们又会惊恐的发现,似乎在那军大衣和环卫服的下面,并没有真实的身体存在,这些衣服仅仅是躯壳。此刻,民众作为生命主体在社会中存在的价值受到质疑,在现代社会的运转中,他们的生死无足轻重。

|

|

图14 《慵懒的星期天》 安迪·丹泽尔 2010年 | 图15 《被损坏的面容》 安迪·丹泽尔 2010年 |

媒体图像被极速快进时,常常会出现雪花条纹的画面,这些视觉效果被安迪·丹泽尔(Andy Denzler,1965-)巧妙的利用,《慵懒的星期天》(图14)、《被损坏的面容》(图15)画面中人物的面孔被类似荧屏条纹的痕迹虚化和模糊,甚至被截断头部。这些人群的身份无法辨识,他们成为当代图像文化的集体表征。在媒体的奇观中,我们形成了一种数字化的视觉文化经验。各种被篡改的图像信息海量地向我们涌来,各种事件报道和娱乐新闻都具有短暂且虚假的时效性,源源不断的媒体报道会把刚刚发生的事件迅速掩盖。安迪·丹泽尔的绘画,让我们再次感受到了媒体信息的极速更新的频率,我们开始晕眩在这样的视觉经验中,所有的事件都在虚拟的世界中失去了关注的价值,人类乃至个体的生命存在更是被遗忘在历史的角落。

|

图16 《无题》波利曼斯2008年 |

米歇尔·波利曼斯(Michaël Borremans,1963-)生于比利时,具有扎实地绘画功底,更重要的是他赋予了古典绘画语言新的呈现方式,同样是极为写实的手法,但内涵与意义已经完全不同。《无题》(图16)面具背后缺乏一个生动活泼的面孔,隐藏着并不存在的真实,面具是一种伪装的传统工具和戏剧中常用的舞台道具,对人物特征和个性起到隐藏和破坏的作用。面具的佩戴和选择使其强行与所设定好的人物性格及预设的行为一致,彻底否定并掩盖人物的个性。波利曼斯正是利用面具的这一特性,使作品中的人物成为被摆布的玩偶。

|

|

|

图17 《妈妈的节日》拉斯·埃琳2011年 | 图18 《时间》波利曼斯2007年 | 图19 《证明人》波利曼斯2007年 |

| |

图20 《远征医生》拉斯·埃琳2011年 | 图21 《后遗症》威廉·萨斯奈尔2007年 |

拉斯·埃琳(Lars Elling,1966)生于挪威,是当代欧洲非常活跃的艺术家,他的画面总是呈现世界破碎化的景象,各种人物、事件、时空混杂在同一画面里,在混乱中呈现了人类真实生活与潜意识中的瞬间片断。在拉斯·埃琳《妈妈的节日》(图17) 中,欢乐的孩子正在为妈妈庆祝节日,处于中心位置的妈妈和小女孩的脸被颜料刮涂,前方的小男孩双手托着下巴,若有所思,在这个欢乐的节日中为何他不高兴?在画面右上方隐蔽的位置,惊心动魄的一幕展现在我们面前,一个双手被捆绑并被倒挂的裸体形象触目惊心,他也同样无法辨识面孔,像是所有被虐待的人类一样。沉醉在欢乐中的母女并没有被身后的恐怖触动,她们可以在如此残酷的环境中享受生活,这或许是画面前方的小男孩忧愁的原因。妈妈头顶的帽子让我们联想到了画家米歇尔·波利曼斯的作品,在《时间》(图18)和《证明人》(图19)的画中,女人同样拿着类似的尖角帽子,这是节日中常常佩戴的帽子。波利曼斯又为观众构建了一个不符合逻辑的画面空间,同样是对荒诞世界的呈现,拉斯·艾琳的画面建构了具有矛盾冲突的叙事情节,我们可以通过不同人物的象征符号,构建起画面可能的意义指涉。而波利曼斯将观众自己构建意义的可能性剥夺了,画家为观众预设了无法用常规方式解释的图像,无论是《证明人》(图19)面孔被节日帽子遮蔽,还是在《时间》(图18)中可视的面孔,观众都迷失在无法解释的陷阱中。

在拉斯·埃琳的其它作品中,人物的面孔同样经常被遮蔽,《远征医生》(图20)中患者头部被置换成诡异的兰色球体,真实的身份不得而知,像是高科技对身体的改良。医生的面部被遮蔽,身后的摄像记者也面容模糊,他们个体身份的丢失,成为了各自社会角色群体身份和处境的共同指涉。

威廉·萨斯纳尔(Wilhelm Sasnal,1972-)生于波兰塔尔努夫,他不仅是位富有激情的画家,还是一位才华横溢的电影制作者,在多种媒介间,他试图探索各种存在事物相关联形象的潜在关联性。在他创作的电影和绘画中,也常将人物的面部故意诋毁和遮蔽。《后遗症》(图21)穿着白色西装的人物站在服务台旁,我们不知这是医院还是任何公共场所的前台,人物也无法辨识性别,任何可能获得意义的信息都被清除,题目《后遗症》(图21)也成为了模棱两可的指涉。

|

|

|

图22 喜剧 《三个臭皮匠》中的截图 1941年 | 图23 喜剧 《三个臭皮匠》中的截图1941年 | 图24 《甜饼战习作 II》艾德里安·格尼 2008年 |

|

图25《馅饼战习作》艾德里安·格尼 2013年 |

罗马尼亚艺术家艾德里安·格尼的绘画,呈现大量人物面部被遮蔽的形象。他最初艺术创作灵感的来源,是基于1941年的美国喜剧片《三个臭皮匠》(图22、23)中人们在用馅饼大战嬉戏后,面部挂满食物残渣的形象。在格尼2008年的早期画作里《甜饼战习作 II》(图24),作品的颜色和用笔还与原图像的面貌很接近。而后期作品色彩和笔触的使用更加主观,主体人物也被置换成其他形象。作品《馅饼战习作》(图25)中被诋毁面容的女人是希特勒的妻子爱娃·布劳恩,格尼通过强烈的色彩和刮擦的笔法,将人物的面容诋毁,我们无法辨识她的形象。而此时,对人物强烈地憎恶之情被表达得淋漓尽致,格尼对人物形象的攻击,映射着画家对于惨痛历史事件和现实处境的反思,赋予了作品更明确的意义指向。

综上所述,众多当代欧洲艺术家对面孔的遮蔽和诋毁绝非偶然,他们通过改变身体本身的物质性和个体身份的指涉,直接表达个体对社会与文化的态度。颠覆观众习以为常地观赏人物面部的习惯,迫使他们直面现实生活的残酷性。

结语

20世纪90年代以来的欧洲绘画继承并发展了以往绘画的多种表现形式,在后现代多元非中心的艺术生态中,使绘画呈现丰富的创造性和生命力。各种艺术思潮、文化理论和80年代后绘画的重新回归,都为90年代以来的绘画提供了丰富的滋养。与以往艺术家相比,这些成长于后媒体时代的艺术家,面对新媒体更加理性和从容。许多艺术家都涉足电影、多媒体装置、综合影像等领域,并将新的媒体语言和观念置入绘画中。

他们从个体的视角表达对社会和文化的态度,消除了以往宏大叙事的描绘,面对历史和重大社会事件的呈现,均是从个体的经历、记忆、感受出发,极力寻求历史和现实生活的真实性。受解构主义、存在主义、语言学、现象学等思潮的影响,以及波普艺术家对现成图像的拼贴重组;美国画家大卫·萨利对消费文化图像的观念表达;大卫·霍克尼的照片魔术拼贴混淆观看视点聚焦的方式等,都对欧洲艺术家的创作产生了深远影响。欧洲绘画的复兴,正在于文化和艺术语言的积淀,在当代艺术强调观念和多种表达方式和手段的艺术语境中,欧洲绘画并未呈现边缘化或终结的趋势,他们的作品作为当代艺术的一种表现形式,焕发出旺盛的生命力。

身体的全面解放成为艺术家对抗景观社会的有利手段。在尼采宣布“上帝之死”后,身体彻底摆脱了宗教、科学、知识、意识形态的控制,获得了自我存在的价值。在福柯、德勒兹、布尔迪厄等哲学家的推动下,欧洲艺术家开始关注身体,并用身体感知世界,质疑图像的权威性,揭示被遮蔽的存在。欧洲艺术家对人物的刻画还采取了去身份化的手法,使特殊的个体身份转化为某一群体共同的特征,颠覆了传统绘画中对肖像画和自画像明确身份的表现手法。

具象形象的回归,成为这些绘画表达观念的依托。他们吸取了现代艺术对形式语言追求的极端路线,摒弃了“有意味的形式”的评判标准,打破了抽象艺术的精英化和中心主义理论,使绘画获得了全面的解放。古典绘画技法和现代艺术的多种形式语言都成为他们表达思想的媒介和手段。他们可以娴熟地混合运用抽象与具象形式。

与传统绘画相比,当代欧洲绘画作品中不再强调绘画的光源、透视、明暗、肌理、解剖等问题,即使像波利曼斯借用古典绘画的写实技法对人物进行的塑造,也能看到其中潜移默化的转变。在波利曼斯部分作品中,我们看到人物被塑造成玩偶的质感或陶瓷的高光,他借用这种被物化的身体特征,表达商品社会中人被物化的观念。同样,在图伊曼斯和萨斯奈尔的画面中,半抽象的人物结构,和平涂的画面笔触,亦是对人类的血肉之躯被媒体和社会压制与异化的表达。

作为中国当代的艺术家,我们可以从中获得更多的启示。在全球化的语境中,我们的生活同样被图像所困,而与欧洲艺术家相比,我们拥有不同的文化传统,不同的历史记忆,以及不同地域的审美范式,我们如何将这些元素融入到艺术作品中,反思视觉图像对人类与日俱增的控制。艺术家作为一个本真的生命主体,应该不断去感受和捕捉生活中最鲜活的社会体验,反思人类在不断发展与创造的过程中,遇到的各种问题以及可能的解决途径。